Gehirnerschütterungen im Sport und insbesondere im Eishockey gehören zu den schlimmsten Folgen, ob kurz- oder langfristig. An der Fakultät für Leibeserziehung und Sport in Bratislava organisierten sie Ende letzten Jahres eine Konferenz für Studenten der Fachrichtung Sportcoaching, bei der sie dieses Thema diskutierten.

Die Sportspielabteilung von FTVŠ hat in Zusammenarbeit mit dem Slowakischen Eishockeyverband und dem Neuroimmunologischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Hockeydaten gesammelt, diese anschließend ausgewertet und wirklich interessante Ergebnisse präsentiert. Sie sind Teil der Untersuchung des Problems traumatischer Hirnverletzungen, die in mehreren wissenschaftlichen Projekten behandelt wird, die derzeit an der Fakultät in den Bereichen Hockey und Fußball durch Zuschüsse der APVV (Agentur für Forschungs- und Entwicklungsunterstützung) unterstützt werden. .

„Hockey ist in letzter Zeit dynamischer und schneller geworden. Dadurch steigt das Risiko von Kopf- und Nackenverletzungen. Derzeit ist das Risiko einer solchen Verletzung um 47 % höher als in der Vergangenheit.“

Eishockey-Giganten wie die Vereinigten Staaten und Kanada haben seit langem mit Gehirnerschütterungen, Kopfverletzungen und insbesondere traumatischen Verletzungen zu kämpfen. Es gibt unglaublich viele wissenschaftliche Studien und Artikel. Und es geht nicht nur um Hockey, sondern auch um Baseball, American und Classic Football, Rugby und andere.“ Das sagte Igor Tóth, Leiter der Eishockeyabteilung der Abteilung Sportspiele, zu Beginn der Konferenz.

„Die Slowakei hat dafür noch nicht viel Unterstützung. Wir versuchen, dieses Thema auch hier am Leben zu halten. Wir haben in unseren Wettbewerben in den Kategorien Kadetten, Teenager und Junioren profilübergreifende Kopf- und Nackenangriffe. .

Also von 16 bis 20 Jahren. Im Nachhinein führten wir auch eine Anamnese durch einen Fragebogen für Spieler, die eine solche Verletzung erlitten haben. Darunter waren auch ältere Spieler, also Extraliga-Spieler.“ erklärte Igor Tóth.

Sie haben einen Kreis von Eishockeyvereinen in einer gewissen Entfernung von Bratislava eingerichtet, damit sie im Falle einer Verletzung eines Spielers zu ihm kommen und eine Probe nehmen können. „Wir haben eine Reihe verfügbarer Hockeyclubs entwickelt. Wir haben mit Trainern zusammengearbeitet, den Gesundheitshelfern und den Ärzten der Vereine, denen wir für ihre Koordination, ihre Kooperation und ihr Verständnis ein großes Dankeschön schulden.

Wir haben versucht, einzelne Kopfverletzungen an einzelnen Orten zu registrieren, um bei der Blutentnahme nach einer Verletzung innerhalb einer Stunde biologische Proben zu erhalten, die wir gefroren nach Bratislava zurückbringen konnten. » sagt Igor Tóth über sie Forschung.

Das riskanteste Ende des Spiels

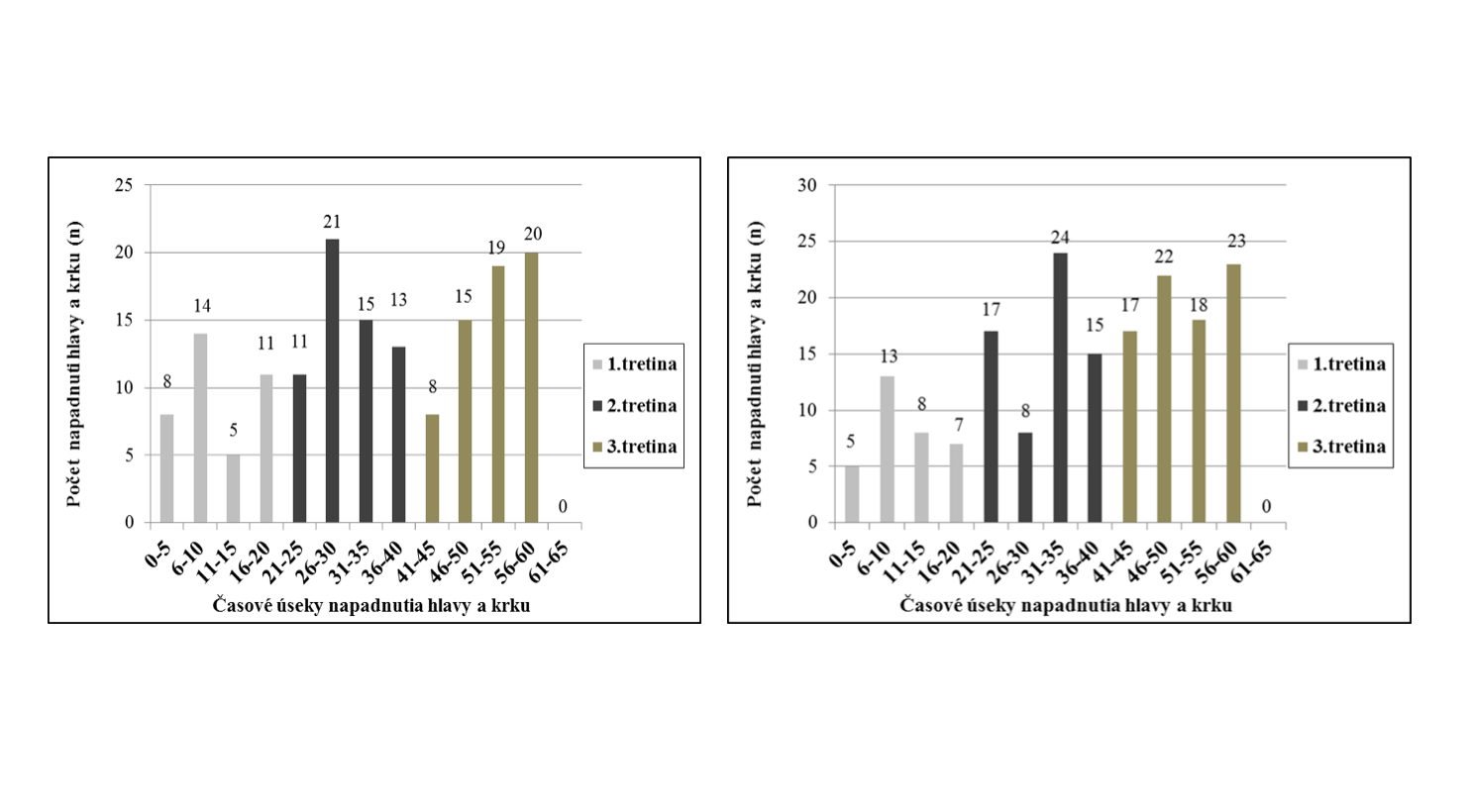

In den folgenden Grafiken ist dargestellt, wann Kopfverletzungen am häufigsten auftreten. Sie verglichen die Kategorien Teenager und Junioren. Was meinen sie?

Die gefährlichsten Abschnitte für Spieler sind der Mittelteil und das Ende eines Spiels. Im Nachbeobachtungszeitraum von 2013 bis 2018 wurden in diesen Kategorien 150 Gehirnerschütterungen beobachtet.

Zweifellos passierte das am wenigsten in der ersten Halbzeit, wo die Zeit von der 6. bis zur 10. Minute am riskantesten ist. Im zweiten Drittel fanden die meisten Sprünge bei den Teenagern zwischen der 26. und 30. Minute statt, bei den Junioren zwischen der 31. und 35. Minute. In diesen Abschnitten ereigneten sich die meisten Kopfverletzungen des gesamten Spiels.

Betrachtet man jedoch die Drittel insgesamt, klingen die letzten und vor allem die letzten Spiele am schlechtesten.

Links die Jugendkategorie, rechts die Junioren:

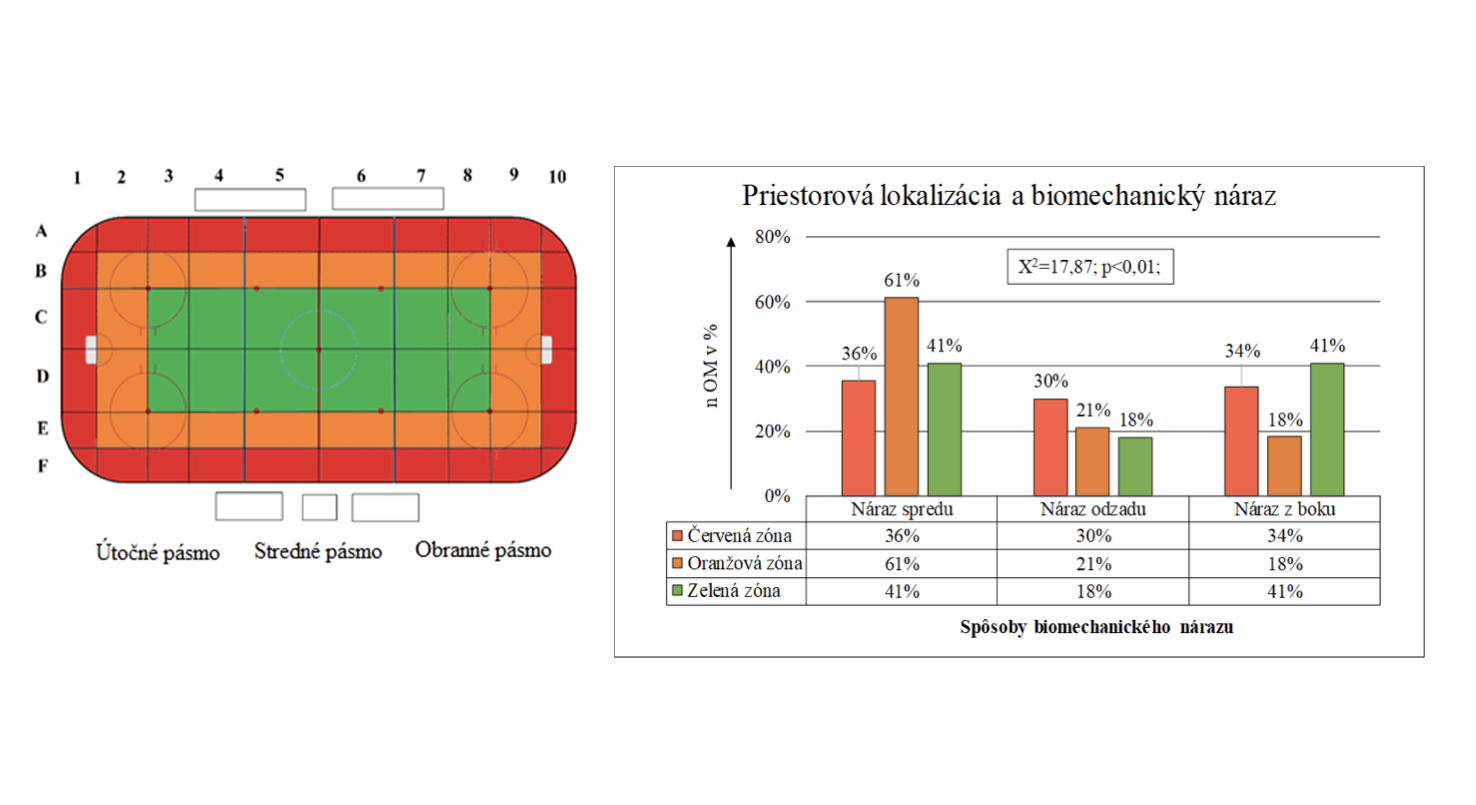

Interessant ist auch die Betrachtung der Verletzungsgefahr je nach Ort auf dem Eis. Wie erwartet ereignen sich die meisten Verletzungen in der Nähe der Leitplanken und die wenigsten in der Mitte der Eisbahn.

„Gehirnerschütterungen passieren häufig an den Leitplanken, aber sie sind weniger schwerwiegend, nur ersten Grades, da der angreifende Spieler dort nicht viel zum Laufen hat. Obwohl es in der Mitte des Bodens weniger Gehirnerschütterungen gibt, sind sie sehr schwerwiegend, am häufigsten.“ „schwerer Zustand dritten Grades“, fügte er hinzu. erklärte Igor Tóth.

Am gefährlichsten sind Seitenaufpralle, bei denen der Helm den Spieler nicht so wirksam schützt wie bei Front- oder Rückenaufprallen. Diese Stöße treten am häufigsten weiter von der Leitplanke entfernt auf.

Es ist auch interessant, eine andere Statistik zu untersuchen, die in ihrem These sowie weitere Ergebnisse von Kevin Hariš. Bis zu 59 % der Gehirnerschütterungen erlitten Angreifer, 37 % die Verteidiger und 4 % die Torhüter.

Übergang zum Herrenhockey

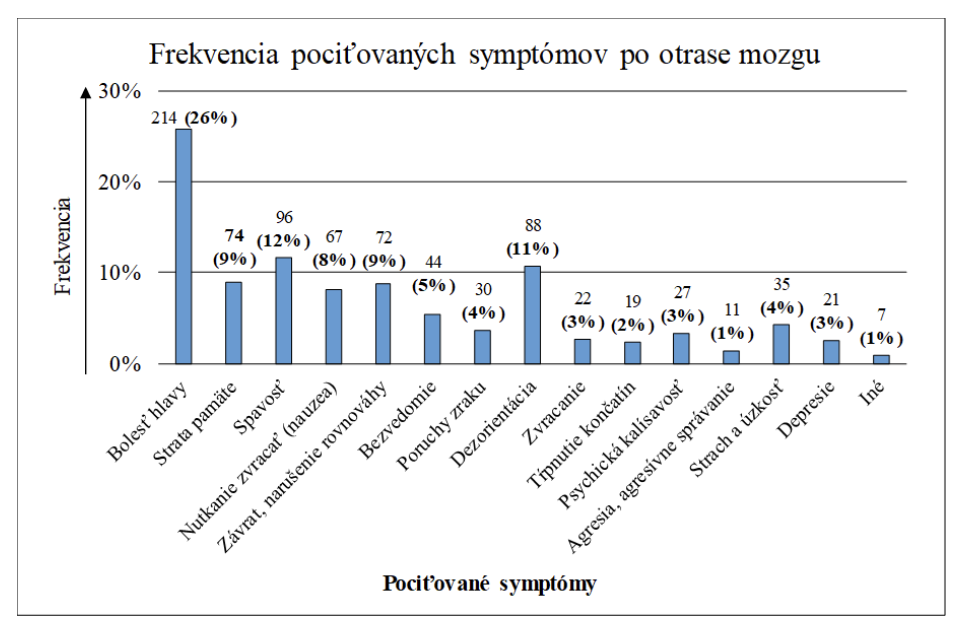

In den Jahren 2021 und 2022 verschickten sie außerdem einen Fragebogen an mehrere aktive oder ehemalige Spieler. Unter ihnen waren ehemalige Eishockeyspieler aus der Zeit der Tschechoslowakei, Spieler der Extraliga oder der ersten slowakischen Liga.

„Über 1.500 Fragebögen wurden verschickt. Alle, die geantwortet haben, gaben an, mindestens eine Gehirnerschütterung zu haben.

Sie untersuchten das Alter, in dem Kopfverletzungen am häufigsten auftreten, und die Ergebnisse zeigten, dass der Übergang zum Männerhockey am riskantesten ist, also das Alter von 19 bis 21 Jahren, wo bis zu 25 % der Verletzungen auftreten.

An zweiter Stelle folgt das Alter von 16 bis 19 Jahren (19 %), an dritter Stelle die Altersgruppe von 22 bis 24 Jahren (16 %). Im Alter von 16 bis 24 Jahren ereigneten sich bis zu 60 % der Unfälle. Ab 28 Jahren sind es beispielsweise nur noch 16 %.

Durch Forschung wollen sie auf die Risiken hinweisen, aber auch aufklären. Entweder die Spieler selbst oder die Trainer. Das große Problem besteht darin, so schnell wie möglich wieder aufs Eis zu kommen.

„Es gibt noch kein klares Protokoll, das genau vorgibt, wie und wann ein Spieler nach einer solchen Verletzung zurückkehren soll. Es handelt sich um eine vorzeitige oder beschleunigte Rückkehr, wenn der Spieler selbst versucht, so schnell wie möglich in die Aufstellung zurückzukehren, oder es auch Druck von ihm gibt.“ der Trainer, wenn der Spieler bereits scheinbar gesund ist. Allerdings ist „gesund sein“ in diesem Fall ein relativer Begriff, wichtig ist, ob der Spieler einsatzbereit ist“, erklärt Igor Toth.

Für einen ähnlichen Fall muss man nicht weit in die Geschichte eintauchen. HK Nitra-Spieler Miroslav Pupák selbst hatte in den Play-offs 2019 ein so frühes Comeback und gab dies nach der Saison sogar selbst in einem Interview für TASR zu.

„Ich gehörte auch zu den Spielern, die gesundheitliche Probleme hatten, darunter eine Gehirnerschütterung. Das fing bereits im 5. Halbfinalspiel in Zvolen an. Ich habe versucht, es zu überwinden, also bin ich im sechsten nicht gestartet.“ Ich habe in der siebten Runde gespielt, währenddessen habe ich aufgehört. Auch später habe ich es noch einmal versucht, aber es war nicht gut. Wenn es nicht in den Playoffs passieren würde, sondern in der regulären Saison, hätte ich auf jeden Fall eine längere Pause. Allerdings Wir hatten keinen so großen Kader, außerdem wollte ich der Mannschaft so gut wie möglich helfen.“

Wenn ein Eishockeyspieler mit einer unbehandelten Gehirnerschütterung in ein Duell geht, besteht ein erhebliches Risiko für eine weitere ähnliche Verletzung, da er anfälliger für wiederholte Gehirnerschütterungen ist und darüber hinaus eine weitere Gehirnerschütterung viel schlimmere Folgen haben kann.

Dies ist nicht nur ein kurzfristiges Risiko, sondern auch ein langfristiges Risiko. Die Folgen können sich auch Jahre nach dem Berufsende bemerkbar machen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Der Fall des verstorbenen Eishockeyspielers Marek Svatoš dürfte den slowakischen Fans am bekanntesten sein.

Bier-Guru. Preisgekrönter Reiseexperte. Internet-Pionier. Twitter-Fan. Introvertiert. Food-Ninja. Schöpfer. Student.

)

)

,fit(1200:))